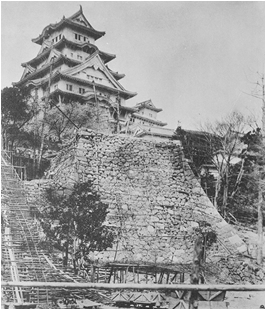

神崎組が姫路城の保存修理に初めて携わった時期は、大正時代に溯ります。当時の姫路城は、明治の大修理によって修繕が施されておりましたが、西の丸はその修理から漏れていました。そこで、当時の姫路市長から誓願を受けた陸軍省は、西の丸の修理を決定します。

大正8年8月、西の丸にある化粧櫓と各渡櫓、多門長屋、長局などに関する大工工事と屋根工事を約3万円で神崎組が請け負いました。これが神崎組が初めて携わった姫路城の修理工事であり、また、創業後初めて受注した工事でもありました。

西の丸(兵庫県立歴史博物館蔵 高橋コレクションより)

さらに、二の丸にある「ロ」櫓と「い」「ろ」「は」の三門、土塀も西の丸修復工事と併せて修復することが決定し、神崎組が同年11月、姫路市から3,971円で請け負い、大正9年3月竣工させております。 |

大正15年

全国産業博覧会が陸軍城南練兵場(姫路城跡内)で開催される

昭和3年

姫路城跡が史蹟に指定される

昭和6年

姫路城が旧国宝に指定される |

昭和9年6月に襲った豪雨により西の丸の一部櫓が崩壊します。これが機運となり昭和の大修理が計画されていきます。しかし、支那事変が勃発、戦局は悪化し、戦線は大陸から太平洋、遂に本土全域へと拡大します。姫路市も例外ではなく、修理事業は中止を余儀なくされました。

敗戦を迎えた日本、漸く姫路城の修理事業も再開を迎えます。 |

|

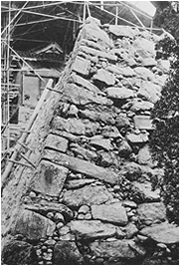

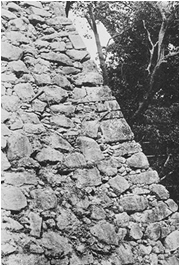

神崎組は、昭和26年より数々の石垣の保存工事を担当します。

◎いノ門東方土塀下石垣

写真左:修理中南面濠側、写真右:全景

(文化財保護委員会 姫路城保存修理工事報告書より) |

昭和26年

姫路城が新国宝に指定される |

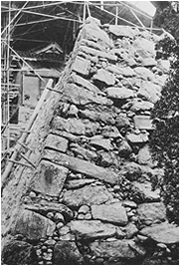

◎リの一渡櫓チの櫓下石垣

チの櫓石垣 修理前南西角附近 写真左:南より、写真右:西より

(文化財保護委員会 姫路城保存修理工事報告書より) |

|

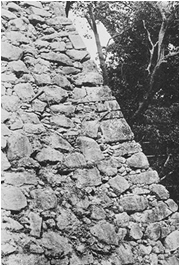

◎帯の櫓、帯郭櫓下石垣

写真左上:修理前状況 東より、写真左下:積上後状況 東より、写真右:積上後全景 東より

(文化財保護委員会 姫路城保存修理工事報告書より) |

|

戦時中、姫路城を中心に陸軍歩兵連隊、陸軍兵器支廠、陸軍病院など陸軍諸施設が配置されておりましたが、敗戦と同時に解散、諸機関は廃止され日本国軍の姿は消えていきます。これら用地は、平和的、文化的施設が整備されるようになり、野球場や市立図書館、動物園などが建設されました。

神崎組は、昭和26年7月、城内に迎賓館(当社の記録では、外人客休憩所新築工事、請負金額335万円とあります。)の建設を竣工させました。

| 昭和31年

姫路城跡が特別史跡に指定される |

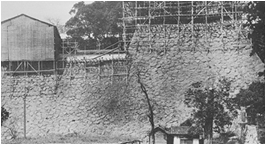

昭和34年、大天守を支える基礎を鉄筋コンクリート製に置き換える工事を担当しました。

全景(素屋根)(姫路市立城郭研究室所蔵)

地階礎石配置(北側東方)(文化財保護委員会 姫路城保存修理工事報告書より)

鉄筋コンクリート製基礎完了(文化財保護委員会 姫路城保存修理工事報告書より)

|

|

この基礎に新しく据えられる心柱は、神崎組本社の前も通過し、社員一同これを見守ったのでした。

神崎組本社前(神崎組所蔵)

| 昭和39年

姫路城修理完成記念式典が開催される |

姫路市を広く紹介し更なる発展を祈念して昭和41年に開催された姫路大博覧会、これは姫路城昭和の大修理事業の完成を記念しての挙行でもありました。市内3箇所において63日間にわたる開催期間中に約170万人の来場者を記録しております。

神崎組は、メイン会場となる中央会場のテーマ塔の建設工事を担当しました。テーマ塔は、当時ではめずらしい回転レストランとなっており、姫路市を展望することができ、現在でも営業されています。

姫路博テーマ塔(神崎組所蔵)

|

昭和41年

姫路大博覧会が開催される

昭和56年

姫路城城下町フェスティバルが開催される |

特別史跡に指定される姫路城跡内に、国内外の城郭の総合的な調査研究を目的とする城郭研究室に図書館を併せ持つ複合施設があります。この施設は、戦時中、陸軍強化隊が置かれた場所で、その後拘置所として利用された場所です。

神崎組は、施設建設に先立ち、発掘調査を行い、施設建設工事も担当しました。

拘置所跡発掘(神崎組所蔵)

日本城郭研究センター(平成2年竣工 神崎組所蔵) |

平成元年

姫路百祭シロトピアが姫路城跡内で開催される

平成5年

姫路城が世界文化遺産に登録される |

埋門、北勢隠門、喜斎門、京口門、三国堀、旧太鼓櫓など多数の石垣の修理を担当しました。

喜斎門石垣(神崎組所蔵)

旧太鼓櫓石垣(神崎組所蔵)

喜斎門石垣(神崎組所蔵) |

|

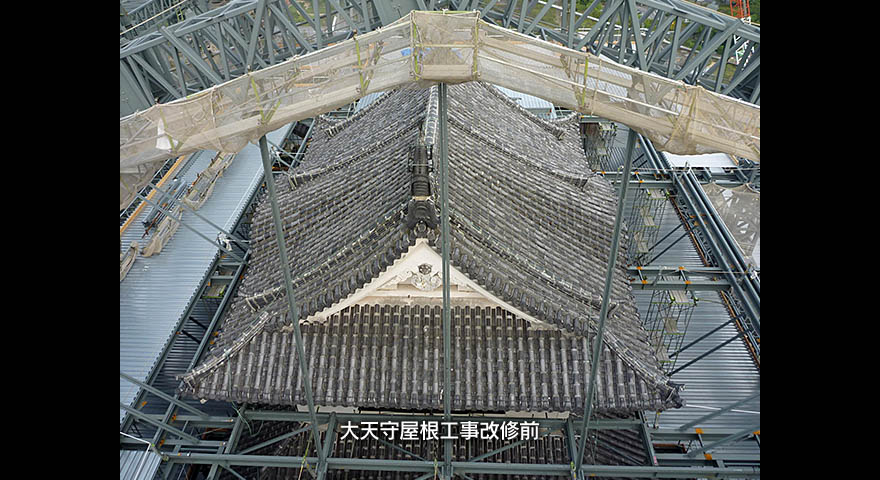

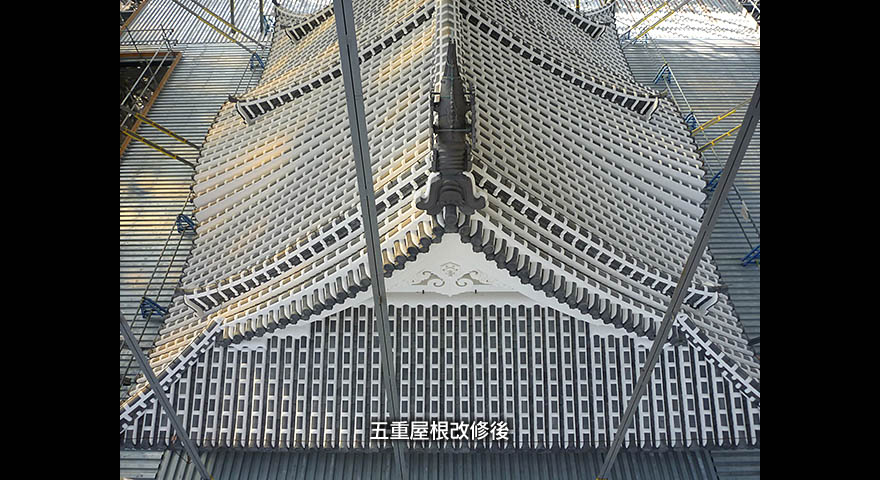

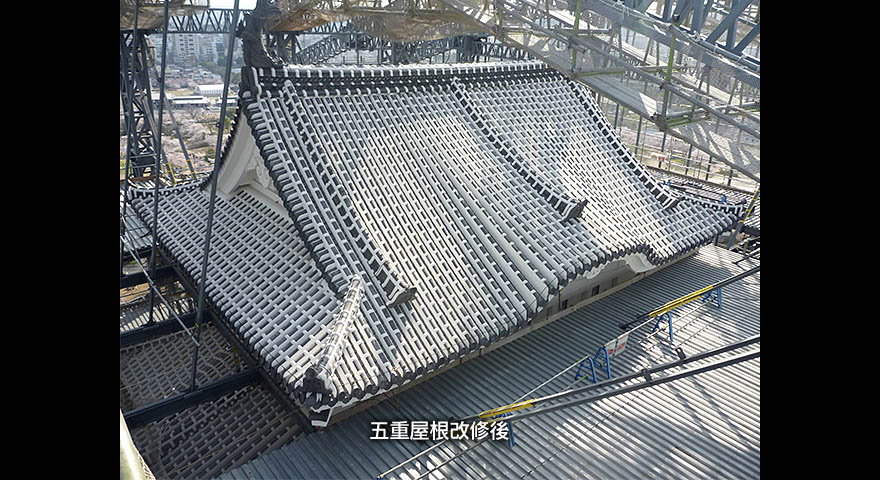

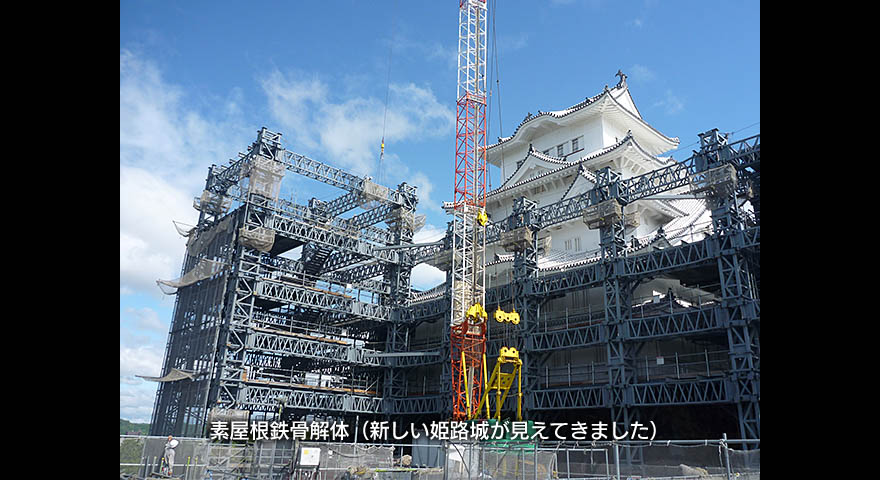

昭和の大改修から45年が経つ平成21年から開始された姫路城大天守保存修理工事に共同企業体として参画しました。

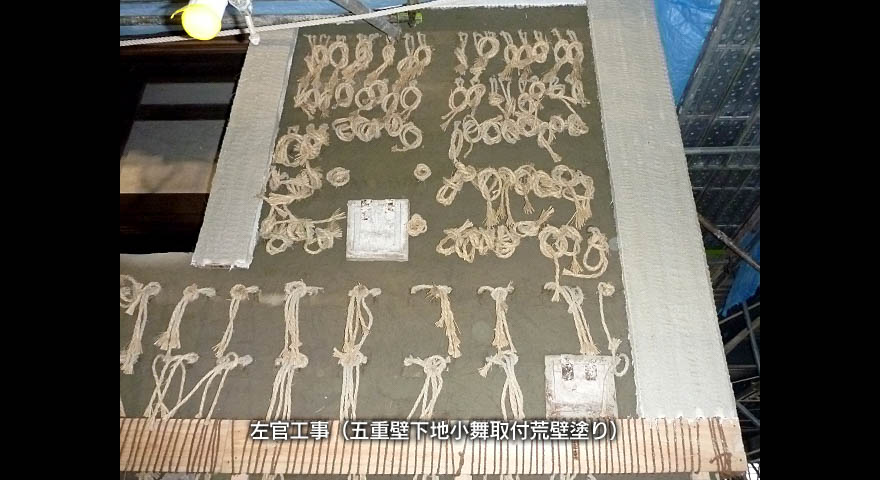

配属が決まり、まず姫路城について勉強することから始めました。瓦や柱の名称など専門用語が多く、歴史含めて全て理解しておかないと、職人さんに作業指示することもできないし、大恥を掻いてしまう。私たちの仕事は、全ての職人さんに最高の仕事を安全で効率よくして頂く環境を作ることだと考えています。瓦や壁に塗られた漆喰など職人さんの技を見て頂けたらと思います。